高齢者でも、安心してペットを飼い始めるために家族信託を利用しましょう

この記事でわかること

- ペットを最後まで責任もって飼育する「終生飼養」という考え方

- ペットを「財産」と考えれば、家族信託で安心して飼い始められる

- 受託者がペットを飼えなくなった場合は、「2次受託者」を置くことも可能

子どもたちが独立したり、仕事を退職したりしたあとの「第二の人生」をともに過ごす新たな家族として、ペットを飼いたいと考えている高齢者の方は、たくさんいらっしゃるでしょう。また、離れて暮らす高齢の親御さんの日々の生活のはりあいとして、ペットと暮らすのがいいのではないかと考えているお子さんもいらっしゃると思います。

ただ、そうは思っても、実際にはペットを飼うことを躊躇してしまう高齢者の方は少なくありません。なぜなら、高齢になってからペットを飼いだしたとき、「自分が死んだあと、ペットはどうなるのだろう?」とか、「自分が寝たきりになったり、認知症になったら……」といった悩みが生じてしまうからです。

家族信託ならペットの未来を守ることができる

2013年に動物愛護管理法が改正され、飼い主には、ペットが命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが明確にされました。自分がもっと年を取ったとき、最後まで責任をもってペットを飼えるのか、自分が亡くなったあとも「ペットが命を終えるまで、安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることができるか?」というのは、当然の悩みともいえます。

しかし、その悩みは、家族信託を利用すれば解決できるかもしれません。

家族信託という仕組みを利用すれば、ペットを法律上の「信託財産」とすることで、その適切な管理(飼育)を第三者に任せることができます。この家族信託を結べば、将来自分に何かあったときも、継続的にペットの安心で安全な生活を守れるようになるのです。

ちなみに、ペットの将来への不安を解決する方法としては、家族信託のほかに、寄託契約や負担付遺贈という方法もないわけではありません。寄託契約とは、ペットを預かって飼育するという約束のもと、預け主から預かり主にペットを引き渡すことで成立する契約のことです。一方、負担付遺贈とは、飼い主が亡くなったあとにペットの飼育を条件としてペットの所有権と飼育費用等の財産を受遺者(遺贈を受ける人)に贈与することです。

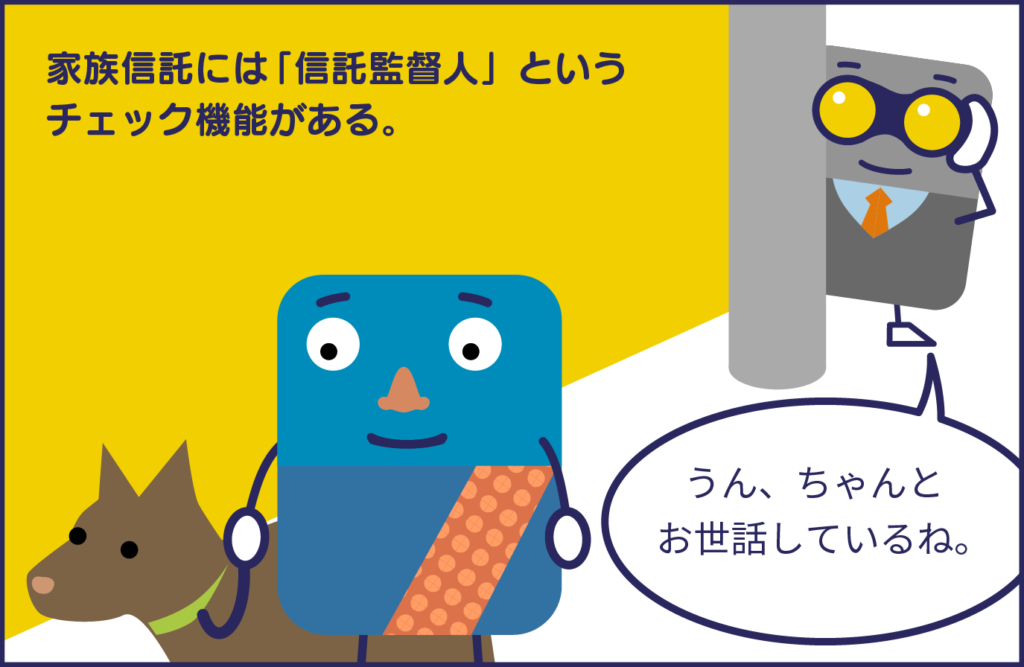

ただ、この2つの方法には大きな問題点があります。それは、ペットを預かった人や、死後に遺贈を受けた人が、そのペットを本当に適切に飼育してくれるかを誰も監督できないということです。

これに対して家族信託ならば、そのような問題が生じません。なぜなら、家族信託には「信託監督人」というチェック機能があり、ペットの飼育を託された人が飼育費用などの「信託財産」を適正に使用しているかをチェックすることができるからです。さらに、信託財産である金銭は、専用の「信託口口座」で分別管理されるほか、そこから引き出す際も、信託目的に基づかない支出は認められないので、確実にペットのために使ってもらうことができます。

家族信託を結ぶ具体的な流れ

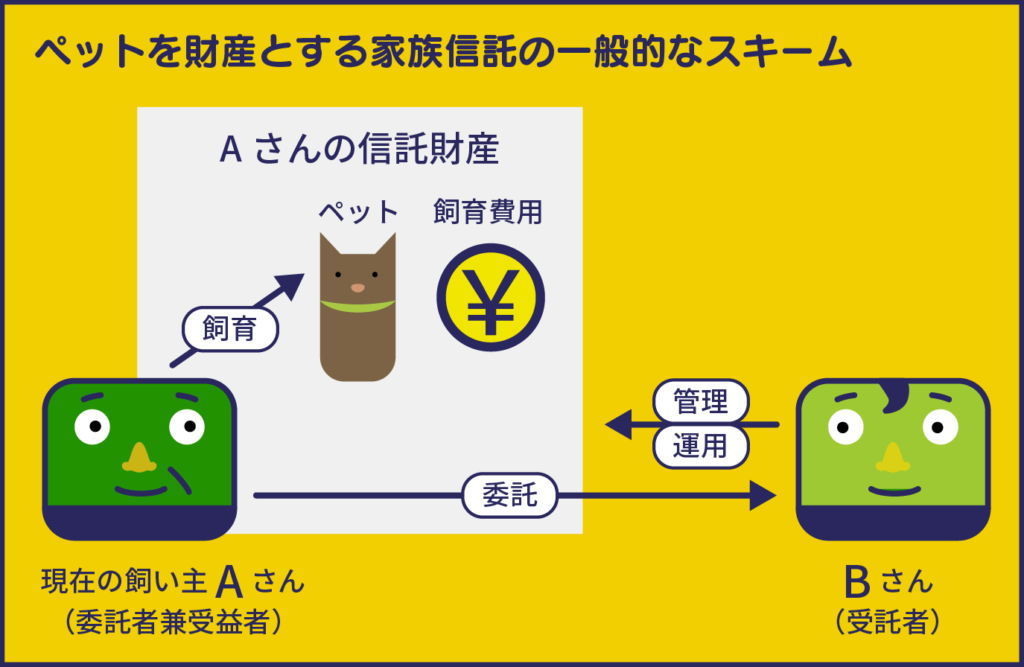

ペットのために家族信託を結ぶ流れは、具体的には次のようなものになります。

まず、これからペットを飼いたいと考えているAさんが「委託者兼受益者」となります。そして、このAさんとご家族Bさんのあいだで、ペット及びペットの飼育費用などにかかる金銭を「信託財産」とした「信託契約」を結びます。このときBさんは「受託者」となり、ペットの飼育費用を預かります(ペットについてはAさんが元気なうちは、Aさんが引き続き飼育します。)。Aさんが、自分でペットを飼えなくなった場合やAさんが亡くなった場合、Bさんがペットの飼育環境の手配と、その飼育費用に関する支払いを担います。このような家族信託という仕組みを活用することで、高齢者の方でも安心してペットを飼うことができるのです。

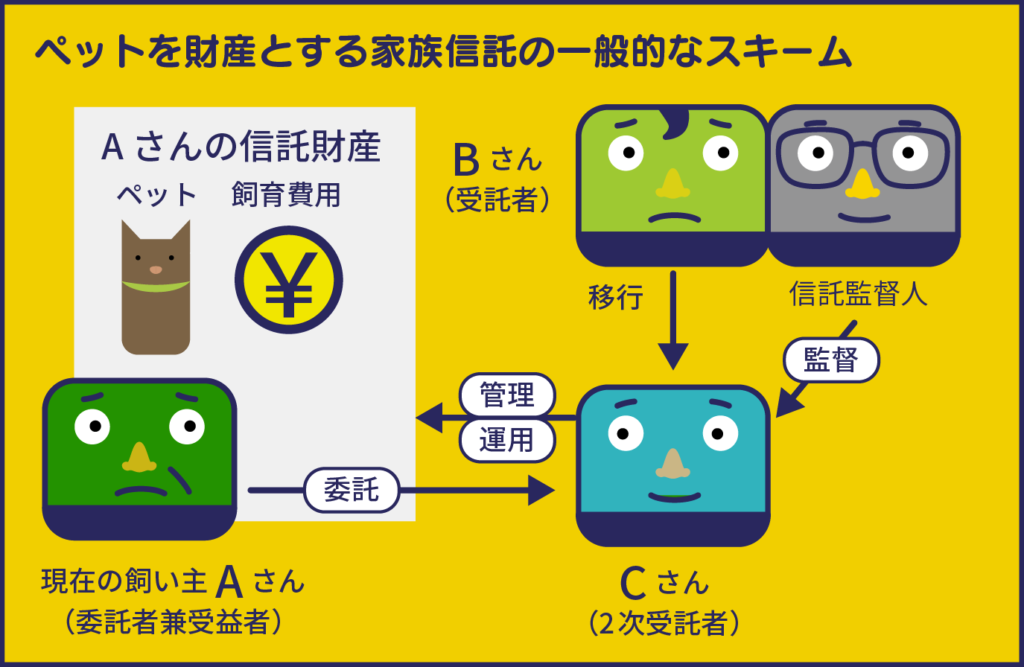

さらにAさんは、Bさんがペットの飼育環境の手配や飼育費用の支払い事務を担えなくなる事態に備え、それらの仕事を引き継いでくれるCさんをあらかじめ「信託契約」の中で指定しておくことができます。このCさんのことを、「2次受託者」と呼びます。なお、Aさんに代わり、BさんやCさんが適切にペットの適切な飼育環境を提供しているかを監視するための監督人を置くこともできます。

もっとも、個人で「2次受託者」を手配し契約を結んだり、外部の監督人を置いたりすることは、一般の人にはなかなかハードルが高いものです。また、実際には高齢の親御さんから相談を受けた、ご家族の方(上でいうところの、受託者であるBさん)が主導して家族信託を結ぶケースも多いでしょう。このような場合も、リムライフ家族信託センターにご相談いただければ、受託者が受けた信託事務の一部を代行いたしますので、受託者の負担も減ります。

専門家に相談してみましょう

高齢の飼い主に万が一のことが発生したとき、ペットの飼育環境の確保は急務です。高齢者の方が安心してペットを飼うために、一度リムライフのソーシャルFPセンターにご相談ください。

最後に、リムライフのソーシャルFPセンターでは、「高齢だけど、これからペットを飼いたい人」だけでなく「高齢で、現在ペットを飼っている人」の悩みもサポートしています。詳しくはコラム記事「自分が年老いた後のペットのことを、家族信託で守る」をご覧ください。