生命保険で形成した財産を、信託で安心して管理することができます

この記事でわかること

- 生命保険は「財産をつくる」もの、信託は「財産を管理する」もの

- 生命保険と信託の組み合わせ方

- 生命保険会社などが提供する「生命保険信託」という方法もある

- 財産を相続する際の「遺留分」に要注意

保険料を支払い、自分が死んだときに、あらかじめ決めておいた受取人に保険金が支払われる生命保険は、簡単に言えば「財産をつくる」行為であり、またその財産を受取人に継承させるというものです。

ただ、受取人が受け取る保険金を、自分が望んだように使ってもらうようにするには、ただ生命保険を契約するだけでは不十分です。生命保険契約では、保険金の渡し方について柔軟性が無いからです。

そんなとき、生命保険と信託の仕組みを組み合わせると、「一度に渡してパッと使われてしまうのを防ぎ、どのようにお金を渡していくのか」というところまでフォローできます。

生命保険は「入る」だけではダメ

生命保険に入っていても、例えば受取人が認知症になってしまっていた場合、自分が受取人になっていることを認識できなかったり、あるいは手続きをすることができなかったりすることもあります。その結果、保険金の請求がないため、未払いになってしまうケースがあるのです。

また、請求手続きは行われて、仮に保険金が支払われたとしても、受け取った人が認知症や障がいがあるなどの理由で財産管理が難しい場合、あるいは浪費ぐせのある子どもにお金を渡したい場合などは受け取った保険金の「管理」上の課題が残ります。

このような問題を解決するのに、信託の仕組みは役に立ちます。

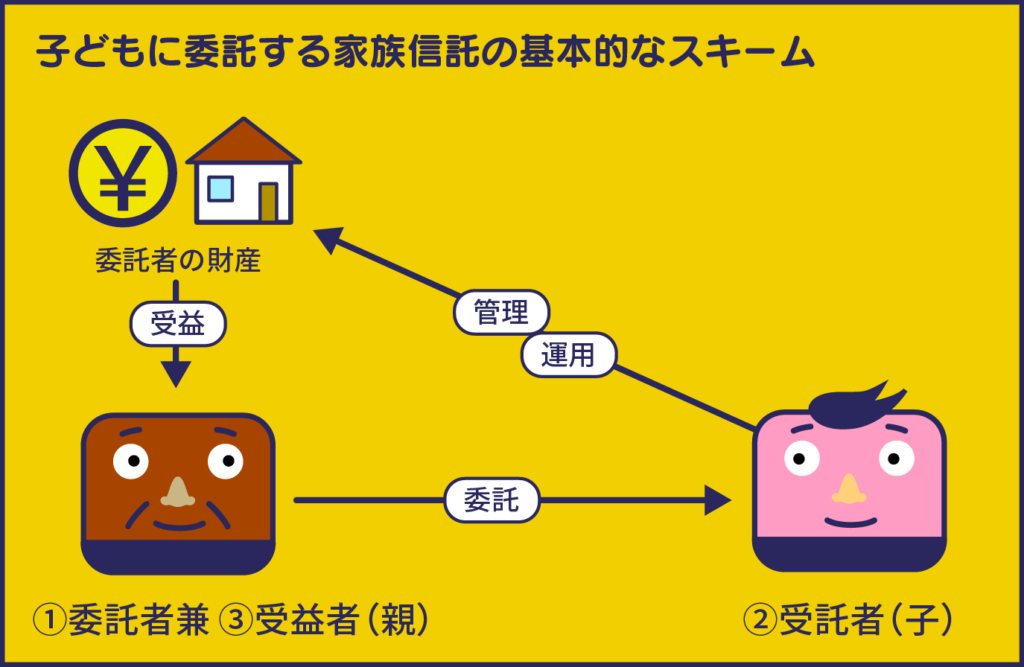

信託とは、簡単にいえば「自分の財産を信頼できる相手に託し、自分が決めた目的に沿って管理・運用を任せる」ことのできる仕組みです。具体的にはまず、財産を預ける「委託者(本人)」が、元気なうちに「どのように財産を管理して欲しいか」といった意思や希望を反映した信託契約を、財産を預かって管理・運用してくれる「受託者」との間で締結します。受託者は、契約締結と同時に財産の管理権限を持ち、信託契約の内容に沿って財産管理を行いますが、財産管理の中で生じる利益については、受益者(委託者)が受け取る形になります。

生命保険信託という選択肢

生命保険に信託を組み合わせた仕組みとしては生命保険会社が提供する「生命保険信託」(商事信託)というサービスがあります。これは、保険会社と生命保険契約を交わした後に信託会社と生命保険信託契約を交わすことになります。保険契約者(被保険者)が委託者、信託会社が受託者(保険金の受取人)、委託者が指定した財産を渡したい相手が受益者となる生命保険信託契約を結ぶことで、死亡保険金の受取から引き渡しまでを、信託会社に任せることが可能になります。

生命保険信託に加入すると、死亡保険金を受け取った後の管理や給付も依頼できます。保険金は保険契約者(被保険者)が生前に定めた金額や渡し方に基づき、信託会社(受託者)が、受益者に給付します。具体的には、生命保険の保険金は一括で受け取りますが、生命保険信託の場合は、定期的な給付が可能になるのです。一括で保険金を受け取ったあと、受取人の管理や使い方が心配な場合には、分割して渡せる生命保険信託が適しているといえるでしょう。ただし、これらの給付を行う保険会社へは、月々の給付額から一定の手数料を支払うことになるので念頭に置いておく必要があります。

遺留分には注意が必要

最後に、生命保険に関することで、見落としがちな点を解説します。

財産を相続する際、一定の範囲の相続人は、遺産の一定割合を相続する権利があり、それを遺留分と呼びます。例えば、故人の配偶者と子どもは、それぞれ2分の1ずつの遺留分があります(子どもはその2分の1を、子どもの数で割ります)。

ただし、生命保険の死亡保険金は、受取人固有の権利であり、遺産分割協議や遺留分請求の対象になりません。つまり、長男Aと次男Bがいて、次男Bが保険金の受取人だった場合、長男Aはその死亡保険金は法定相続分や遺留分として請求できないのです。

ここまで、信託と生命保険の関係について見てきましたが、ソーシャルFPセンターでは、生命保険と信託の手続きを両方できるため、状況に沿った提案ができます。一度、ご相談ください。